やまだみのる

やまだみのる

「写生を訓練するために素十の作品を勉強しなさい。」と、恩師小路紫峡師に諭されてから素十俳句が私の原点になりました。

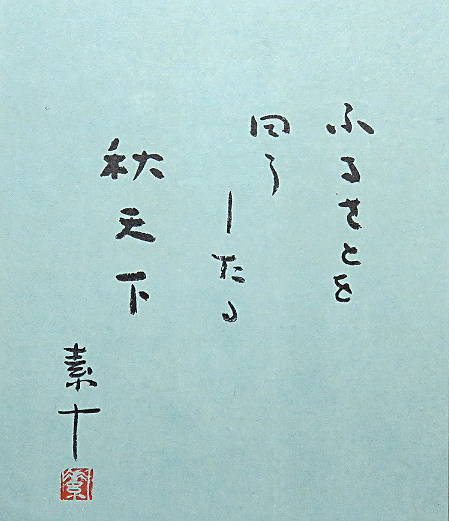

この作品は、阿波野青畝師が俳誌『かつらぎ』の一人一句で特選として採ってくださったもので、みのるの代表句になりました。

秀句合評で素十を学ぶにあたって、素十の高弟でもあった倉田紘文氏の著書を何冊か復習しましたが、その中で「素十俳句の本質」という小文がわかりやすく、WEBでも公開されていますので、その全文をこのページに転載させていただきました。

昭和のはじめの『ホトトギス』誌上に「秋桜子と素十」という二つの文章が掲載されている。一つは昭和三年十一月号の高浜虚子のそれであり、他の一つは昭和六年三月号に載った「句修業漫談」の中で、中田みづほと浜口今夜とが対談形式で意見を述べその副題としてこの見出しをつけている。

虚子の「秋桜子と素十」の内容は

「秋桜子君には或る理想があって其理想に満足するものでなければ材料としない」「素十君の心は唯無我で自然に対する。秋桜子君の 心に欲求するところがあって天地を創造しようといふのとは違ってをる。別に想像などはしない、只自然界から自分の心を中心とした 別の天地、即ち美しい詩の天地を抜き取って来る」

と、文芸上の二つの傾向という観点から二人を比較して論じ、その結論として

「厳密なる意味に於ける写生と云ふ言葉はこの素十君の句の如きに当て嵌まるべきものと思ふ」「空想画、理想画といふやうな趣はなく、 何れも現実の世界に存在してゐる景色であるといふ事を強く認めしめる力がある。即ち真実性が強い」

と、秋桜子に対して素十の卓越を示しつつ結んでいる。又、「句修業漫談」の中でのみづほ、今夜の意見をみると

「結局秋桜子君のはロマンチシズムの俳句であり、素十君のはレアリズムの俳句である」「秋桜子君の大作式の成功したものに感動し共鳴すると同時に僕は、素十君の屡々示したところの真の絶対を表現した句を重んじないわけには行かぬ」

とし、その例句として

等の句を引いている。そしてその言わんとするところは

「素十君の句は近代的」であり「一見まことに古いやうに見えて、しかも千古を通じて新しいものがある。それは『まこと』である。 動かすべからざる真である」「小規模だとか一木一草といって捨てゝしまふ人の心持は私からいへば甚だ残念なのである」

から知られるように、素十の客観写生に徹した作句傾向を「近代的な句」として積極的に推称したことにある。そしてそれらの意見は全て先きの虚子の考えを下敷にしたものであった。

ところでこの「句修業漫談」は『ホトトギス』に掲載される前に、実は新潟から発行されていた俳誌『まはぎ』(佐藤常吉発行)昭和五年七月号にすでに発表されていたものの転載であったというところに問題がある。虚子が地方俳誌の掲載文を敢て転載したその理由として、松井利彦氏は「当時の虚子の考え方と相似の考え方がここに示されていたことにあった」と言っているが、それは単に「相似の考え」という域からのものではなく、主観表現に走る秋桜子への明らかな批判であり、裏を返して言えば虚子自身の「花鳥諷詠」「客観写生」の俳論を強力に推し進めるための意識的な扱いであったのである。

そのことに対しての秋桜子の受けとめ方は

「私は『秋桜子と素十』を読んであまりの無理解に腹がたったから、反駁文を書かうと思ったが、事は地方雑誌『まはぎ』に起ったものであり、且つみづほは東大俗句会の先輩であることを考へて我慢してしまったけど、『句修業漫談』がホトトギスに連載され、この一項もまた載ることになれば私はホトトギスを去るか、或は馬酔木誌上に駁論を書くか、とる道は二つの他にないと思った」

とあり、結局その年(昭和六年)九月に『ホトトギス』を離脱した。そして、みづほ、今夜の「秋桜子と素十」の反論として、「自然の真と文芸上の真」の論文を『馬酔木』十月号に発表したのである。

このいきさつについて北住敏夫氏は「秋桜子は虚子の行き方に不満を覚えて、昭和六年に『ホトトギス』から離反し、これを発端として起ったいはゆる新興俳句運動には誓子や草城も走った」と言い、松井利彦氏は「昭和の俳壇は昭和六年十月の、水原秋桜子・中田みづほの論争を緒として革新的勤行を表面的とし、以後の約十年間、俳句を一般文芸の『場』に還するための種々の試みを見せるのであるが、俳壇ではこの一連の動きを新興俳句運動と呼び習わしてい る」と述べ、共に「新興俳句」の口火となったことを指摘しておられる。

そこでこの小論では近代俳句の一分岐点とも言える前記論争の重大なる契機となった高野素十の俳句の本質を考察してみたいと思う。

水原秋桜子が「自然の真と文芸上の真」を発表した動機及びその目的は前項の如きであるが、その内容を要約すると

のように一つ一つみづほ説に対する反駁である。そしてそれらを総じて言えば、「素十の句は『文芸上の真』を持つ句より、次第に『自然の真』のみを持つ句の方へ推移して来た。言ふまでもなく、その歩める道は芸術的価値多き作より、芸術的価値少なき作へと低下して来たのである。」ということになる。

これは勿論直接にはみづほに向けての発言であるが、それはそのまま素十俳句の否定であり、そして又虚子への真向うからの挑戦なのであった。こうした素十の俳句に対してのいくつかの批評を引いてみよう。

まず山本健吉氏は、

〈甘草の芽のとびとびの一とならび〉、この句は一部では絶讃を博しているものであるが、私には第一級の句とは思えない。それは一枚のスケッチ画のごときもので、一句としての凝縮と芳醇さとに欠け、ただごとに終わって軽すぎるのである。映し取った風景写真はいわば魂のない風景、思想のない風景と言うベきである。

と、作者の主観の表われていないことに対しての否定的な意見を述べている。

この批評は秋桜子の側に立ったものであり、それは又中嶋斌雄氏の「〈甘草の芽のとびとびの一とならび〉の如く、力感が失われた時、素十俳句は一種の些末主義におちいる」ともなってくる。

次に平畑静塔氏は、

〈甘草の芽が地の上でとびとびに一とならび〉していることは甘草の真を表したもので、それで俳句の真実を表したことにならぬのは当り前なのである。当時の私達も大体はさう思っていた。だが〈甘草の芽のとびとびの一とならび〉と完結断定されたとなると全然ちがってくるのである。これは一つの芸術としての充足なのである。そこには作者が作品に托した内部リズムを感じることの出来心作品となっていると思うのは、戦後の私の目の開きなのであったのだ。この甘草の句には作者の心の弾み、喜びがひめられているので、私はこの傾向の句をホトトギスの所謂花鳥諷詠の作品としての一級品代表品と思っている。

と評して、客観写生からなる作品の中にも作者の心情というものを見出し、素十俳句の芸術的価値を認めている。

ところでこの評の中の「当時の私達も大体はそう思っていた」は、平畑氏が秋桜子と近い立場であったところの山口誓子氏と交わりが深かったからであり、そのことについて「俳句としては素十の作品の方が正しいゆき方だと理念としては承服出来ても、実際は秋桜子作品の流麗典雅のしらべの囚となってゆくのであった。それが青年としては当然のことである」と述懐している。

しかし、その若き日の解釈から一歩進んで「戦後の目の開き」として認識を新たにして来たというのである。

又「現代俳句を語感の中で、昭和初年の俳句の今日的な目での評価について、詩人の安東次男氏は「四S時代が全部いいというわけにはいかんですね。私の芸論からいえば、あの中でちゃんとしているのは高野素十だけじゃないのかね。たとえばあとの三人と高野素十を同列に論じることはできないですよ」と語り、それに対して石原ハ束氏は「そのひとことだけでも大いに考えなきやならない問題があると思うんですが。素十はもっと見直してもいいと思うな」と、これも又素十俳句の再検討の必要を述べている。

つまり、一枚のスケッチ画とも或いは、魂のない風景とも評され、些末主義とも批判されたその素十の写生俳句の中に、はたして作者の主観がどう観入されていて、更にはそれがどう受け取られるかというところに問題は移ってくる。上村占魚氏はこの点を明確に、「素十俳句について従来、脱感惰性だと解いている。とんでもない。詠句の心底ふかくにこもる抒情の泉を聴きとる耳を養うべきだ」と言い、素十の俳句の中にある主観を見出すのは鑑賞者の責任としている。

しかし、この結着は中村草田男氏が素十の句〈もちの葉の落ちたる土にうらがへる〉〈朴の花しばらくありて風渡る〉に於て「自然だけを関心事とし、自然だけを凝視しつづける人々の間でこそ」これら〈もちの葉〉〈朴の花〉の二句は、これら二物の「もっとも純粋な真相を啓示するものであろう。それだけに、さにあらざる世間一般の人々の間にあっては、〈落ちたる土にうらがへる〉〈しばらくありて風渡る〉の表現では何ら特殊の具体相を伝達することがないのかもしれないのである」と言われるように、つきつめてゆげば鑑賞者自身の志向ということになるのかも知れない。

さて、それでは素十自身はこの点をどう考えているのであろうか。

「〈甘草の芽のとびとびの一とならび〉早春の地上にはやばやと現われた甘草の明るい淡い緑の芽の姿は、地下にある長い宿根の故であろうがこのような姿であった。一つのいとけなきものの宿命の姿が。 〈とびとびの一とならび〉であったのである。それを私はかなしき ものと感じ美しきものと感じたのであった。〈甘草の芽のとびとびに一とならび〉ではないのである。」

この一文からは素十のあふれるような情感というものを十分に汲みとることが出来る。そしてその「情感」のこの俳句作品への観入は〈とびとびの一とならび〉の「の」の一字に托しているというのである。つまり〈とびとびの(生命) の一とならび〉ということなのである。それは〈とびとびに〉と単に場面を捉えたのではなく、とびとびにつながるいとけなきものの宿命の姿、即ち甘草の生命に触れたのであり、それを「かなしきもの」と受け取ったのである。平畑氏の言う「作者が作品に托した内部リズム」とは、この対象の生命と作者の生命とが共鳴して起きた感動のリズムのことに他ならない。

そして、そのことはあたかも虚子の、素十の句に対する「〈朝顔の双葉のどこか濡れゐたる〉朝顔の双葉を描いて生命を伝え得たものは、宇宙の全生命を伝え得たことになるのである..俳句というものはそういう所を目的にして進むべきではあるまいか」に見られる志向と全く同一の線上にあるのである。

一木一草の姿を通して、そのものの本質を捉え、そこで作者の心と触れ合った対象の生命を詠い上げる、素十俳句の解釈は方法としてこれを踏まえた上でなされるべきなのである。

ところで一木一草の生命を純客観的に詠い上げることは、俳句としてどのような意味を持つのであろうか。

中村草田男氏は「〈桃青し赤きところの少しあり 素十〉『思想の世界』であるべき『文学』の一分野を、極端にまで視覚化し絵画化してしまうことは、当然そこに疑問をさしはさむべき余地が多分に存するわけである」と、その思想性のなさを指摘している。即ち、前項で述べたところの、氏の「さにあらざる世間一般の人々」の側からの文学としての連繋交流如何という問題である。

だがこの句も作者にとっては甘草の句と同じく、対象である「桃」のみずみずしい生命を賛美したのである。「色彩を本位として、一幅の静物画さながらに見事に描き上げている」という草田男氏の評は、そのまま一句の表面的な把握としては正しい。しかし一句の内容及びそのあり方は、素材としての一箇の「桃」に焦点をあて、その桃のおおよその姿を〈青し〉と捕え、さらに〈赤きところの少しあり〉と具体化してゆくことによって、ようやく熟れはじめた桃のその初ういしい生命を詠い上げているのである。

この自然物の生命をじっと見つめて一句として詠い上げる作者の目、その対象へ熱く向けられた愛の目なざしに、私は作者の心のありようと同時に或る種の思想というものを見る思いがするのである。そして、これこぞか素十俳句の本質に大きく間わっていると思われるのである。

そこで素十のこの自然に対する「愛」と「凝視」とについて述べてみよう。

という句が素十にある。素十は茨城県北相馬郡山王村に一農家の長男として生まれた。この〈百生の血筋〉が、素十と自然とを宿命的に結びつけたと考えられる。それは「自然をどの程度に尊重しているかによって、句の価値が定まる。自然、人生を肯定する俳句が私らの俳句である」からも十分に伺われようし、或いは「写生といふ言葉から私は自然を大切に叮嚀に見るといふことを考へてをります」でも理解出来る。又

と、その百姓の仕事はそのまま母への思い出とつながって来る。

素十の母は「ぶん」と言い「私には父の異なった姉が一人居った。私の母は縁づいた先の夫に死別したので恭という一人の女の子をその家に残して生家に帰っ」たとある。そしてその恭という姉について、「一般的に云って姉のような境遇に育った女が幸福な生涯を送るのは少ないように、姉の生涯も幸福という事は出来なかった」とあり、素十はこの母と姉を通して幼き日にすでに人生の哀しみを見ている。

又素十は「今私が思い起す母の姿、それは私が何か悪いことをした時であろう、〈夜振火のくぐり出でたる小門かな〉という私の句があるが、その生籬の間にある小さい出入の為の門のところで、母が子供の私を悲しみとも慈愛ともどちらとも云えぬ眼で私を見つめたその美しい眼を思い出すのである。その姿が悲母であったのであろう」と、心にしみ入るような真の愛の姿を母に見ている。

そしてその素十の「愛」は「私の家は代々の成田山信者であり、私も小さい時から祖父に連れられてよくお詣りに行った。何度もの護摩の座にも列ったことがある」「東京へ十二里成田ヘ八里という言葉があった。八里の道を、百姓の子が祖父の前になり後になり気負って歩いていった」とか「祖母の牡丹は盛りの時は神様も仏様もすべて牡丹の花で飾られておった」というような家庭の中で、宗教心と共に育てられたのであろう。

ここにして、〈甘草の芽のとびとびの一とならび〉の句で、「一つのいとけなきものの宿命の姿が〈とびとびの一とならび〉であったのである。それを私はかなしきものと感じ、美しきものと感じたのであった」といった素十俳句の本質をはっきりとつかむことが出来る。

の句は、このどれをとっても自然の実相、摂理、が愛の目でかなしみとして捉えられているのに気づく。

この自然、生命、宿命、愛、哀しみ等々の因子が渾然一体となって、素十の心に深く「生のかなしみ」を植え付けたのに違いない。素十俳句の本質は実にこの「生のかなしみ」なのである。この「かなし」は 「愛し」であり、それは又「哀し」なのである。

そして対象へのその熱き目なざしは「凝視」という形となってあらわれる。つまり「俳句に於て素直といふ言葉は忠実に天地に随ふといよ事であります。之は又、科学者の態度でもあります」ということになるのである。東京大学医学部、更に卒業後は同大学法医学教室に大局し、法医学及び血清学の研究をつづけた、その科学者としての鋭い眼光がことごとく対象なるものの本質を見ぬいたのである。(尚、法医学は犯罪学とも言われ、人間の本来の生の哀しみにかかわる学問である。)

百姓の子としての自然への愛、科学者としての徹底した観察、このあり方はそのまま虚子の唱道する「花良識詠」「客観写生」と完全に一致し、ひいては忠実なる実践者として虚子の支持を受けたのであった。

「私が俳句をはじめた頃は『ホトトギス』としても写生色の最も濃厚な時代」であり「その中にあって先生の『凡兆小論』という一文は特に私の心を捉えた。私はこの一文によって俳句というものが悉皆判ったように思えた。そうして私の辿るべき道はこれであると決心し、大変愉快であった」は、俳句への第一歩を踏み出した頃の様子とその心とをよく伝えている。

「高野素十俳句再び」-写生と作家像-において岡井省二氏は「その私生活に於て彼の資性は、例えば豪毅、例えば清濁併呑、例えば磊落、となっている。しかし実はそれは彼の作品とは大方結びつきはしない。ときにかりに結びついたとしても単に性格の豪磊さほどを以て、その創り手の全体像などとする低い話は出来まい。まず彼の『人』と 『作品』とは別々なのである。」「客観写生真骨頂漢だけでは『顔』にはなりはしない。それは俳人ならば一様に持ち合わせて然るべき顔だからである」という。

しかし今まで見て来たように、素十は決して単に豪毅でも磊落でもない。勿論そういう面がないわけではないが、富安風生氏の「豪放磊落といった印象の奥に、複雑な細かい神経が働いている」のように、むしろ極めて繊細な感覚の持ち主なのである。だから、素十の〈甘草の芽〉の句を例にとってみても、「人」と「作品」は別々とは言いがたいのである。

又、岡井氏の「作家の顔がない」であるが、確かに実生活の顔は見えない。しかし顔は見える。そして人間も見える。即ち、いとけなきものの生命に目をそそぐ限りなく慈愛にみちた顔である。その顔はそのまま素十の人間性でもあり、又人生に対する姿勢でもある。作句の方法としての「客観写生真骨頂漢」から、大雑把に彼の顔を見ようとしてもそれはおよそ意昧のないことである。要はその作句の方法ではなく、その人の根本の精神に触れねばならないのである。

山本健吉氏も又「彼は一句一句の完成に賭けているが、生活や人間を読者に示そうとはしないのである」と述べている。作者が生活や人間を示そうとしなくても、結果としてそれは作品に現われている。先述した上村氏の説の如く「詠句の心底ふかくにこもる抒情の泉を聴きとる耳を養うべき」なのである。生活とは職業の意ではなく「心の生活・精神のあり方」でなければならず、もしそうであるならば私はすでに素十の生活も人間も見たことになる。 火の如く熱き愛の心(主観)を以て対象と向かい合い、水の如き冷ややかさ(客観)を以てものの生命のかなしみを詠う。素十の俳句作品はこうして生み出されたものである。この愛に貫かれた志向そのものを私は素十の思想だと思うのである。

そしてこの素十の思想の源泉は、いつの目も抱きつづけている素十の母への郷愁であろう、と私は思う。素十には

〈秋の灯にひらがなばかり母の文〉〈秋の灯にひらがなばかり母へ文〉 これ等の句に接すると、私は又自分の母のことを思わずには居られない。全く私の泣きどころの句ではある。

という句評や、

ほかの感情を交えずに、ただただなつかしいというのは母だけであるような気がする。

の文章がある。

以上(転載終わり)

倉田紘文氏は、19歳で高野素十に師事されその教えを貫いて平明でありつつ詩情のある写生句を作られました。1993年大分合同新聞文化賞、1999年第39回久留島武彦文化賞、2001年ゴールドベルグ大芸術家賞受賞。日本文芸家協会会員、俳文学会会員、日本詩歌文学館評議員、俳人協会理事、国際俳句交流協会評議員などを歴任されました。2014年6月、大腸癌により別府市の自宅にて死去、74歳没でした。

手を上げて人なつかしき春の風 倉田紘文